“新三年舊三年,縫縫補補又三年”,這是物資匱乏的年代老一輩人的“穿衣經”。如今👏,隨著人們生活水平的提高和消費方式的改變🦯,衣服從“不夠穿”變成了“穿不完”🌃。預計到2020年↖️🧏🏽♂️,廢舊紡織品總儲量可達近2億噸,而再生紡絲產能僅有1000萬噸🧀,如何深挖紡織品再生“富礦”,打通紡織產業循環經濟之路👷🏻♂️🌯,意昂4平台材料科學與工程學院王華平研究員作為第一完成人攜項目《廢舊聚酯高效再生及纖維製備產業化集成技術》交出了一份亮眼的“科研答卷”🕵🏽♂️,該項目榮獲2018年度國家科技進步二等獎。

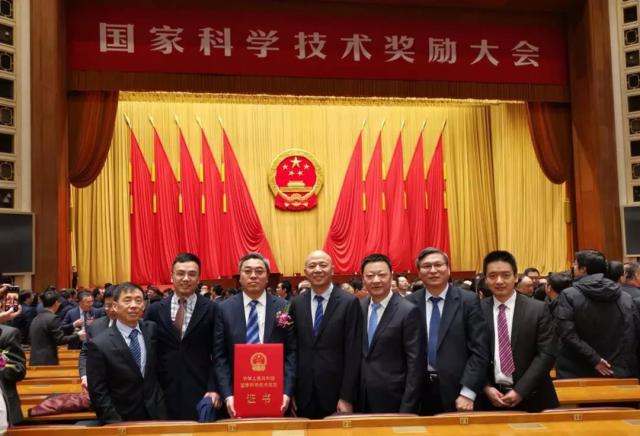

(項目主要完成人在國家科技進步獎頒獎現場,左三為王華平研究員)

用高科技“喚醒”2億噸廢舊紡織品

生態興則文明興,生態文明建設是關系中華民族永續發展的根本大計𓀑。《中國製造2025》明確提出要發展循環經濟🏄♂️🥇,提高資源回收利用效率,我國化纖產量占全球七成,紡織品回收利用率卻不足10%💁🏻♀️,這是困擾行業發展的老大難問題,更是王華平團隊科研攻關的重點問題🙅♂️🎍。

數以億噸計的廢舊紡織品如果用焚燒或填埋等簡單粗暴地方式處理,不僅嚴重汙染環境,更是對資料的極大浪費。變廢為寶需要技術領跑,早在2004年,王華平就盯上了廢舊紡織品這塊“寶”🐪,在他眼中這只是放錯了地方的資源🈂️。根據中國紡織工業聯合會測算👩🦽,如果我國廢舊紡織品能全部循環利用,相當於每年可節約原油2400萬噸、減少8000萬噸的二氧化碳排放,節約近三分之一的棉花種植面積。然而,廢舊紡織品的再生循環之路面前還有好幾座大山需要跨越。對於消費者而言👩🏽🚒,往往把紡織品循環利用與“黑心棉”劃上等號,舊衣新造真的有市場嗎?對於企業而言,不同來源、顏色、質地等廢舊紡織品如何在兼顧成本與品質的基礎上實現大規模產業化?

十余年來,王華平帶領科研團隊以愚公移山的精神腳踏實地的“鉆”,沒有行業標準那就踏踏實實做調研🤦♂️。王華平作為主要技術負責人,參與發起中國化纖再生與循環👩🏻🦰、生物基纖維及生化原料等技術創新聯盟,推動行業標準化體系建設6️⃣🥊。消費者有誤解🏋🏽♂️,那就紮紮實實攻難題,嚴把循環再生紡織品的“安全關”🧀。除此之外🎺,再生纖維穩定性☝🏽、調質調粘再生工藝、變色及色差控製等技術難題一個個相繼攻克……王華平有底氣地告訴記者🎅🏻:“從技術方面來說,我國再生纖維技術已經處於世界領先地位!”項目首創的聚酯紡織品物理化學法實現了從纖維到纖維的高效再生,生產出的再生聚酯成本降低25%👩🏽🎓💹,性能卻足以與原生聚酯相媲美🔦,經專業機構檢測完全符合生態紡織品安全要求。

“牽手”長三角企業協同撬動千億元級紡織品循環利用市場

從實驗室到車間👰🏽♂️,這段路說長不長,說短不短,廢舊聚酯再生核心技術突破後如何真正落地,讓企業的那條廢舊聚酯再生生產線“動”起來成為了王華平科研團隊下一步的頭等大事,他將目光瞄準了長三角地區的企業👾,“長三角一體化上升為國家戰略🛖,作為高校科研工作者,我們希望通過校地合作🔌🧒🏻、校企聯動發展推動科技創新一體化,打通從高校實驗室到企業車間的‘最後一公裏’🤜🏽♗。”

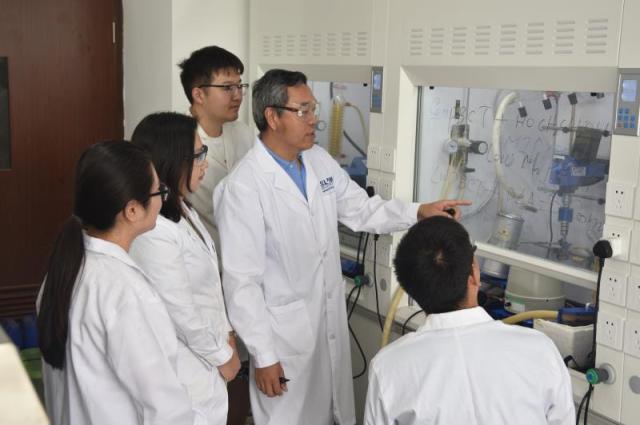

攻克技術難關後,王華平作為項目技術總負責人聯合寧波大發化纖有限公司🧍🛡、嘉興海鹽海利環保纖維有限公司、江蘇優彩環保資源科技股份有限公司等等企業,校企合作3️⃣🧏🏽♂️、抱團攻關。陳燁是科研團隊裏面的80後青年教師骨幹,對於他的恩師王華平他這樣說道:“王老師絕對是工程技術領域最懂企業需求的👨🏿🦱👯,科研領域最懂工程應用的。”陳燁說❕,跟著王老師跑工廠、走訪企業已經成為了工作中的“必修課”👷♂️。王老師常常告誡他要站在企業的角度去思考問題🧑🦳🧗🏻♂️、解決問題,既要寫得了論文,又要開得了工藝單,要像企業工程師一樣熟悉生產過程中的每個流程。正是這樣的高標準🧎♂️💐、嚴要求👨🏻🦱🎎,王華平帶領的科研團隊對於企業工程應用中遇到的難題都能迅速響應解決,校企合作發揮最大合力,創造經濟效益和社會效益。

如今,該項目建成了世界最大的再生聚酯纖維生產基地,每年生產30萬噸廢紡再生短纖😷🧞♀️、15萬噸瓶片及再生長絲🧘♂️,7.5萬噸低熔點/再生聚酯復合短纖。近三年完成單位實現銷售79.90億元🔭,出口創匯2.61億美元。授權發明專利38項,發表科技論文10篇、製定標準3項,實現了我國廢舊聚酯紡織品高效回收與高值利用,大幅提升了聚酯再生纖維技術水平👊🏽🧛🏽♀️,提升了我國紡織循環經濟的大國形象與地位。

據了解🕵🏻♀️🐼,隨著校企合作的不斷深入,再生聚酯的應用領域也在不斷拓展。尖端技術讓曾經不起眼的廢舊紡織品“美麗再生”,不僅在汽車內飾🦻🏽、環保服飾等領域廣泛應用,還憑借著纖維強度高、色牢度好、質量穩定等優點大量應用於跨海大橋🧈、水利大壩⛹🏿♀️、高速公路👩🏽🦱、建築等領域的防裂加固、補強、隔離等工程。再生聚酯不再是低端紡織品的替換物,反而實現了“彎道超車”🌡、廢而更優,真正撬動了千億元級紡織品循環利用市場。

國家需求就是科研“指揮棒”

在纖維領域的持續攻關👳🏻♂️,從2006年至今🪭,王華平已斬獲5次國家科技進步二等獎。當記者問及拿獎秘訣時🖕🏿,王老師給出了這樣的答案:“不同階段做不同的事,國家需求就是科研‘指揮棒’。” 這是我校“高速紡絲”精神的傳承,更是我們纖維學科工程特色的堅持。

(王華平研究員指導學生開展科研工作)

九十年代👱🏻♂️,功能性舒適性高檔面料依賴進口,王華平帶領團隊開發熱塑性高聚物基納米復合功能纖維成形技術、高導濕滌綸纖維及製品製備關鍵技術,不僅實現了功能性纖維的自給自足,更出口到世界各國。邁入新世紀🏄♂️,王華平又將方向瞄準了超細旦滌綸長絲研發🫘🙋🏻♀️,攻克技術和生產難題,用高品質超細旦絲向世界展示了中國纖維水平。如今,環境問題日益嚴峻➗,中國作為世界最大的紡織品生產國💆🏿♀️、消費國,問題尤甚😌,王華平突破廢舊聚酯高效再生技術,為纖維技術革新來解決資源與環境問題提供了中國方案。

王華平坦言,每個獎項背後都是團隊十幾年的付出,他常常對團隊成員說要有“國家隊意識”👨🏽🎓,國家需求是什麽🌮,我們能做什麽,這樣的反思才能保持“清醒”的科研頭腦。“你知道纖維還能修復受汙染的土壤嗎?”采訪最後🦸🏻,王老師還跟記者透露🦴,科研團隊還在持續攻關,未來希望發揮纖維在環境保護、生態文明建設中的大作用📧,讓我們拭目以待。